In diesem Jahr stand die Auszeichnung unter dem Thema "Zukunftsorientierte Lernarchitekturen".

Weil sie klein sind, werden manche Projekte jenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Im Jahr 2022 stand die Auszeichnung unter dem Thema "Zukunftsorientierte Lernräume", das Teil der gemeinsamen Initiative Lernarchitekturen von Stifterverband und der Dieter-Schwarz-Stiftung ist.

Lernen braucht Raum. Durch die Corona-Pandemie haben Studierende und Lehrende erlebt, wie sich Hochschule ohne die Zusammenkunft in physischen Räumen anfühlt, ohne Campusleben und in Gemeinschaften, die sich ausschließlich in digitalen Räumen bilden. Der Bedarf an neuen physischen Räumen für Kommunikation, Kollaboration und Lernen als sozialen Prozess wurde spürbar.

Selten wurde die Bedeutung von physischen Räumen und dem Wechselspiel von Pädagogik und Architektur so deutlich. Wir können Raum aktiv gestalten oder es anderen überlassen, dies zu tun. Dabei ist Raumgestaltung ein wichtiger Faktor, um Innovationen in Lehre und Lernen zu ermöglichen. Wie sehen zukunftsorientierte physische Räume aus, in denen Studierende und Lehrende lernen, arbeiten und leben? Die Vielfalt an Raumangeboten wächst, ob Makerspaces, Innovation Labs, Learning Labs oder auch Regenerationsräume wie der Campus-Garten oder das Creative-Café für informellen Austausch – für zukunftsorientierte Bildung braucht es ein Raumangebot, das die Studierenden und ihre ganzheitlichen Lernprozesse in den Fokus rückt, Raum für aktive Lernsettings wie forschendes und projektbasiertes Lernen schafft, inspiriert, wertschätzt und ermöglicht, dass die Nutzerinnen und Nutzer zu aktiven Gestalterinnen und Gestaltern werden.

Der Gestaltungs- und Umsetzungsprozess zukunftsorientierter Lernarchitekturen verlangt danach, neue Wege zu gehen, auszuprobieren und physische Experimentierfreiräume zu schaffen. Im Jahr 2022 hat der Stifterverband daher besondere Lernarchitekturen – neben physischen Hochschulräumen auch Konzepte, Prozesse und Teams (im Kontext physischer Lernraumgestaltung) – ausgezeichnet, um sie überregional sichtbar zu machen und andere Hochschulen zu inspirieren.

Aus den Hochschulperlen des Monats wird die Hochschulperle des Jahres gewählt, die mit einem Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro dotiert ist.

Wahl zur Hochschulperle des Jahres

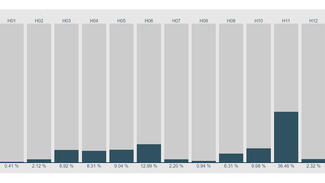

Das Publikumsvoting hat einen Sieger ergeben: Mit 36,46 Prozent der 2.455 abgegebenen gültigen Stimmen hat das Projekt "SCALE-UP-Räume" der Technischen Hochschule Rosenheim und der Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel das Rennen gemacht. Die Hochschulperle des Jahres 2022 erhält ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro.

Auf Platz 2 folgte die Hochschule für Technik Stuttgart mit dem Projekt "HFTMobil" (12,99 Prozent). Platz 3 sicherte sich die Universität des Saarlandes (Projekt: Diversity Room; 9,98 Prozent). Allen, die sich an der 24-stündigen SMS-Abstimmung beteiligt haben, ein herzliches Dankeschön!

Die Zuordnung der Abstimmungscodes zu den einzelnen Projekten:

H01 = FQ Lounge (Hasso-Plattner-Institut Potsdam)

H02 = Zeitgemäße Arbeitsräume für Lehrende (HdM Stuttgart)

H03 = Lehr-Lern-Raum Inklusion (TU Dresden)

H04 = TRIANGEL Open Space (KIT Karlsruhe)

H05 = Innovationsmeile (Hochschule Biberach)

H06 = HFTMobil (Hochschule für Technik Stuttgart)

H07 = Game Studio (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg)

H08 = Maker Spaces (Hochschule Kaiserslautern)

H09 = Selbstlernzentren (Ev. Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe)

H10 = Diversity Room (Universität des Saarlandes)

H11 = SCALE-UP-Räume (TH Rosenheim & Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel)

H12 = MediCarrels (Universität Bielefeld)

Am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam haben die Gleichstellungsbeauftragten der Digital Engineering Fakultät (DEF), der gemeinsamen Fakultät vom HPI und der Universität Potsdam, die FQ Lounge etabliert. Diese ist ein Ort des offenen Austausches, für Veranstaltungen, Beratung, zum gemeinsamen Arbeiten, Informieren und Netzwerken. "FQ" steht für "Female Quotient" (Frauenanteil) und ist eine aus den USA stammende internationale Bewegung zur Frauenförderung. Ihr Ziel ist es, den Anteil von Rednerinnen auf Fachkonferenzen und so ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Dafür bietet die Bewegung international Workshops und Vorträge für interessierte Besucherinnen an.

Ein wichtiger Baustein dieser Bewegung ist der Anspruch, für das Thema Frauenförderung auch physisch einen Raum zu schaffen. Dies hat man durch die Einrichtung von gemütlichen Lounges erreicht, die zum Verweilen einladen und zum Beispiel auch Literatur zum Thema anbieten. Dies ist auch bei der FQ-Lounge des HPI der Fall. Neben einer Bücherecke verfügt der Raum außerdem über eine "Kommunikationszone", die alle nutzen können, sowie eine Beratungsecke. Daneben bieten die Macherinnen der FQ Lounge Veranstaltungen rund um das Thema Gleichstellung an. Dazu gehören zum Beispiel die "Women in Tech"-Talks: Hier sprechen erfolgreiche Frauen aus der Informatik über ihren Werdegang und teilen ihre Erfahrungen mit HPI-Studentinnen und anderen Interessierten.

"Die FQ Lounge des Hasso-Plattner-Instituts ist ein gelungenes Beispiel für eine Lernarchitektur der Zukunft, die inspirierenden (Frei-) Raum schafft", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Januar nach Potsdam zu vergeben. "Die Gleichstellung von Frauen voranzutreiben, ist eine Aufgabe von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung. Das Potsdamer Projekt zeigt, wie Institutionen dieses Ziel ganz konkret und kreativ unterstützen können."

Details zur FQ Lounge auf der Website der Universität Potsdam

Das Büro als moderner Wissens-, Lern- und Arbeitsort – an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) ist das für einen Teil der Lehrenden längst Alltag. Seit acht Jahren arbeiten die Lehrenden hier nicht mehr in Einzelbüros, sondern sehr erfolgreich in Gemeinschaftsbüros, die Begegnungen und Kommunikation untereinander zulassen und fördern. Als die Professorinnen und Professoren in einen Neubau umzogen, zogen sie nicht mehr in Einzelbüros ein, sondern fanden sich in Gemeinschaftsbüros mit bis zu 22 Arbeitsplätzen wieder. Offene Raumstrukturen und Kommunikationselemente wurden ergänzt um Rückzugsmöglichkeiten in Zweier- und Dreierbüros. Dabei wurde die gesamte Arbeitsfläche klar getrennt zwischen Büroflächen und öffentliche Zonen mit Besprechungsräumen, die multifunktional genutzt werden.

Der Impuls, die Räumlichkeiten der Lehrenden modern zu gestalten, kam den Verantwortlichen im Rahmen einer Umzugsplanung der gesamten Fakultät Information und Kommunikation der Hochschule Medien Stuttgart. Neben dem Neubau sollte auch die Curricula aller Studiengänge der Fakultät zeitgemäß entwickelt werden: Die Lehre sollte sich künftig auf Problemlösungs- und Methodenkompetenzen fokussieren, auf projektorientierte und interdisziplinäre Lehr- und Lernformen und auf eine stärkere Vermittlung von Schlüsselkompetenzen. Das heißt, kollaboratives Lehren und Lernen und die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen waren die neuen Leitlinien für die Studierenden. Da sollten auch die Arbeitsbereiche der Lehrenden angepasst werden.

Die achtjährige Praxiserfahrung zeigt, dass der Schritt von der klassischen Bürosituation in einen Begegnungs- und Kommunikationsraum erfolgreich war. Ziele und Inhalte von Lehrveranstaltungen und Lehrmodulen können schneller und besser über Fachgrenzen hinweg ausgetauscht werden. Eine elementare Voraussetzung für enge Abstimmungsprozesse und Querverweise in Lehrveranstaltungen oder für das Konzipieren von interdisziplinären Lehr- und Forschungsprojekten. Soziale Kompetenzen wie Rücksichtnahme, Disziplin, Toleranz und Kompromissbereitschaft werden nun nicht nur von Lehrenden in Lehrveranstaltungen vermittelt, sondern auch im Arbeitsalltag von den Lehrenden vorgelebt.

"Es ist toll, dass hier die Räume der Lehrenden neu strukturiert wurden, um einen Bewusstseinswandel in der Konzipierung und Ausgestaltung von Lehre, Curricula und Veranstaltungsangeboten zu ermöglichen", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Februar nach Stuttgart zu vergeben. "Das Projekt trifft einen wunden Punkt vieler Lehrenden, die nicht gern ihr eigenes Büro aufgeben wollen. Es zeigt auf, dass Großraum funktionieren kann und dass die Neugestaltung und das Umdenken nicht nur bei den Studierenden und den Lernräumen anzusiedeln ist."

Schule für alle: In einem multifunktionalen Klassenzimmer erprobt das Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildforschung der Technischen Universität (TU) Dresden inklusive Lehr-Lern-Konzepte. Dort gestalteten die Verantwortlichen zusammen mit Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen sowie Regelschullehrerinnen und Regelschullehrern ein multifunktionales Klassenzimmer. Inklusive Bildung soll es allen Menschen ermöglichen, gemeinsam zu lernen. Dafür sind innovative Lern- und Lehransätze nötig sowie passgenaue individuelle Förderung und eine unterstützende, barrierefreie Lernumgebung. Die TU Dresden hat hier einen kreativen Raum für Lehramtsstudierende geschaffen, Möglichkeiten für gleichberechtigen Unterricht zu erforschen, auszuprobieren und mitzugestalten.

Inklusion ist ein fächerübergreifender Themenschwerpunkt in der Lehramtsausbildung. Um die Gestaltung gleichberechtigten Unterrichts auch noch stärker in der Fachdidaktik aufzugreifen, hat die TU Dresden einen ("Klassen"-) Raum für Forschung, Lehre und Mitgestaltung geschaffen. Hier können die Lehramtsstudierenden inklusive Lehr-Lern-Situationen planen, durchführen und evaluieren. Das gibt ihnen Gelegenheit, sich mit der Gestaltung eines inklusiven Schulunterrichts vertieft auseinanderzusetzen. Neben der Ausstattung mit geeignetem Mobiliar wie mobilen Dreieckstischen und einem modularen Sofa gibt es im "Lehr-Lern-Raum Inklusion" deshalb auch verschiedene Materialien und Medien, die im inklusiven Unterricht genutzt werden können. Dazu gehören zum Beispiel technische Unterstützungssysteme wie LED-Lupen-Brillen oder Braille-Beschriftungsgeräte für Menschen mit Sehbehinderung.

Studierende und Lehrende können den Raum nutzen, um Seminare zum Thema Raum und Inklusion abzuhalten, Workshops oder Weiterbildungen durchzuführen oder andere Begegnungsformate zu organisieren.

"Die Diversität unserer Gesellschaft bildet sich auch und vor allem im Schulalltag ab. Der 'Lehr-Lern-Raum Inklusion' der TU Dresden sensibilisiert Lehrkräfte aller Fächer für inklusiven Unterricht und ermöglicht ihnen, ganz konkret auszuprobieren, wie Vielfalt und Heterogenität im Klassenzimmer funktionieren kann", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats März 2022 nach Dresden zu vergeben. "Die TU Dresden zeigt damit vorbildlich, wie der Weg zum inklusiven Klassenzimmer aussehen kann."

Details zum Projekt auf der Website der TU Dresden

Video auf YouTube

Wie kommt die Wissenschaft in die breite Öffentlichkeit und wie kommen Ideen aus der Gesellschaft zur Wissenschaft? Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat für diesen Prozess einen besonderen Raum geschaffen, den TRIANGEL Open Space. Er soll helfen, mehr Kommunikation und Kreativität sowie intensiven Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu etablieren. In einer außerordentlichen Umgebung werden hier verschiedene Formate umgesetzt, um Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenzubringen.

Die Besonderheit des modernen Innovations-, Gründungs- und Transferzentrums sehen nicht nur die Initiatoren in der Lage: Der TRIANGEL Open Space liegt direkt in der Karlsruher Fußgängerzone mitten in der Innenstadt und zugleich auch in der Nähe des Campus Süd des KIT. Durch die kurzen Wege wird der direkte Austausch zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Studierenden und Start-ups des KIT mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft gefördert.

Hinter TRIANGEL steht zum einen die Werkstatt: Es ist ein Ort für Ausstellungen, die wissenschaftliche Themen für die breite Öffentlichkeit erlebbar machen. Innovationsteams und Start-ups haben hier die Möglichkeit, mit Austauschformaten direktes Feedback für ihre Ideen und Prototypen zu erhalten. Zum anderen bietet der Space ein Forum für Workshops, Vorträge, Lesungen, Podiumsdiskussionen oder auch Kleinkunst. Die dritte Säule des Konzepts ist das intro Café – der perfekte Raum, um in einer Wohlfühl-Atmosphäre zu netzwerken oder innovative Ideen zu entwickeln.

"Das Konzept vom TRIANGEL Open Space zeigt beispielhaft, wie man Wissenschaft in einer Stadt erlebbar macht und damit einen Beitrag für Inspiration, Kreativität und voneinander Lernen leistet", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats April nach Karlsruhe zu vergeben. "Allein durch die Lage mitten in der Stadt bekommt die Plattform eine einzigartige Sichtbarkeit. Der direkte Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft wird erleichtert und dadurch an der einen oder anderen Stelle auch schneller produktiv."

Vom Hörsaal in die eigene Firma – wer in Biberach studiert, hat beste Voraussetzungen, sein Wissen in die Praxis umzusetzen. Die Hochschule Biberach hat für ihre Studierenden kreativen Raum geschaffen: die Innovationsmeile. Hier können Studierende, die gründen und das Bauen der Zukunft mit einer modellbasierenden Planungsmethode mitgestalten wollen, an ihren Ideen arbeiten.

In verschiedenen Laboren finden innovative Lehr- und Lernprozesse für zukunftsorientierte Bildung statt. Studierende bekommen in einem Team die Möglichkeit, in einer kreativen Umgebung den gesamten Gründungsprozess zu durchlaufen – von der Idee bis zum Prototyp und den Weg, wie dieser in die Anwendung finden kann.

Die Besonderheit an der Innovationsmeile ist, dass analoge und digitale Lehr- und Lernraum beispielhaft aufeinander abgestimmt sind und sich ergänzen. Die Raumgestaltung wird als ein andauernder Prozess verstanden, an dem alle Nutzer beteiligt sind. Von Beginn an wurde dabei studiengangs- und hochschulübergreifend gedacht, um den direkten Austausch zwischen Studierenden, Lehrenden und Gründern bestmöglich zu fördern. Studierende lernen hier digitale Arbeitsmethoden kennen und erwerben Future Skills, also Zukunftskompetenzen wie Kreativität, unternehmerisches Handeln, Eigeninitiative, Durhaltevermögen und kollaboratives Arbeiten über Disziplinen und Kulturen hinweg.

Die Innovationsmeile umfasst drei Labore: Im DT-Lab, im Design-Thinking-Labor, lernen die Studierenden agile Methoden kennen, die sie für Innovationsprojekte einsetzen können, und wie sie schnelle nutzerorientierte Lösungen entwickeln. Im C-Lab findet Co-Working über alle Studiengänge hinweg statt. Studierende die neugierig sind und wissen wollen, wie man eine Firma gründet, kommen hier zusammen. Begleitet von einem Gründungspaten erlernen sie im Team, wie sie eine Geschäftsidee samt Pitch und Business Plan entwickeln. Die BIM-Labs, Building-Information-Modeling-Labore, sind mehr als konventionelle Rechnerräume. Hier lernen Studierende die modellbasierende Planungsmethode BIM kennen und können mit moderner technischer Ausstattung wie VR-Brillen oder 3-D-Drucker und Hochleistungscomputern experimentieren.

"Das Konzept der Innovationsmeile an der Hochschule in Biberach zeigt beispielhaft, wie man Studierende exzellent auf die Arbeitswelt von morgen vorbereiten kann und den Gründergeist exzellent fördert", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Mai nach Biberach zu vergeben. "Hier werden in drei verschiedenen Raumkonzepten den unterschiedlichen Bedürfnissen innovativen Lernens und Lehrens gerecht. Das Konzept der Innovationsmeile in Biberach hat viel Potenzial, um aus einem räumlichen Experiment irgendwann einen neuen Lehr- und Lernstandard zu entwickeln." Noch im Jahr 2022 ist ein Ausbau der vorhandenen Strukturen zur Intensivierung der Gründungsaktivitäten im Rahmen einer Förderrichtlinie des Bundesbildungsministeriums geplant.

Weitere Informationen auf der Website der Hochschule Biberach

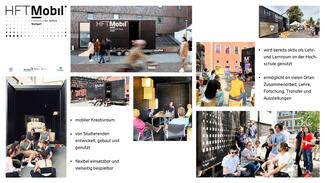

Es ist ein mobiler Kreativraum, der an jedem Ort als Ausstellungsfläche für Lehre, Forschung und Transfer eingesetzt werden kann. Um diese Idee umzusetzen, verwandelten Studierende der Innenarchitektur an der Hochschule für Technik Stuttgart den Innenhof der Hochschule drei Wochen in eine Baustelle und entwickelten Hand in Hand das HFTMobil. Studentinnen und Studenten aus dem zweiten und vierten Semester bauten gemeinsam bauten eine Art Tiny House, das auf einem Anhänger steht, und schufen so einen kreativen Raum, der mobil und vielfältig genutzt werden kann.

Mit dem HFTMobil soll innovative Lehre und Forschung auch räumlich erlebbar werden. Fast 18 Monate hat das Team von der ersten Idee bis zur Umsetzung gebraucht. Über 3D-Visualisierungen wurden verschiedene Entwürfe entwickelt und verworfen, bis sich das gesamte Team auf ein Konzept geeinigt hat: Die "Black Beauty" ist eine Holzkonstruktion, ausgestattet mit schwarz gebeizten Platten und glänzenden Muffen. Die Gewindeeinsätze aus Messing ermöglichen, dass Möbel modular befestigt werden können. Regale, Schränke oder auch ein Waschbecken könnten dort schnell und unkompliziert ein- und wieder ausgehängt werden. So kann jede Nutzerin und jeder Nutzer den Raum einrichten, wie er ihn braucht.

Studierende, Mitarbeitende oder Forschende können mit dem HFTMobil zu Messen fahren oder zu Festivals und anderen öffentlichen Veranstaltungen, um ihre Arbeiten zu präsentieren. Das HFTMobil ist heute ein Showroom, morgen eine mobile Vitrine, ein Mini-Kino oder ein Lern- und Begegnungsraum, aber vor allem auch ein Ort, um sich mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Kommunen oder Unternehmen auszutauschen und zu vernetzen. Gefördert wurde das Projekt im Rahmen der Bund-Länder-Initiative "Innovative Hochschule" und des Transfer-Projekts M4_LAB der HFT Stuttgart.

"Das Konzept des HFTMobil der Hochschule für Technik Stuttgart zeigt beispielhaft, wie der Bau eines Lernraums selbst zum Lernort werden kann", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Juni nach Stuttgart zu vergeben. "Hervorzuheben ist auch, dass Studierende aktiv an der Lernraumgestaltung und deren Umsetzung beteiligt waren. Neben dem physischen und digitalem Lehr- und Lernraum, wurde mit dem HFTMobil ein dritter Raum geschaffen – ein mobiler Raum, der kreativ für die Hochschullehre genutzt werden kann, flexibel einsetzbar und vielseitig bespielbar ist von und für alle Zielgruppen der Hochschule."

Zum ersten Mal kam das HFTMobil zu Beginn des vergangenen Wintersemesters Ende Oktober 2021 zum Einsatz. Der mobile Kreativraum stand vor der Stuttgarter Liederhalle, wo die Designmesse "Blickfang" stattfand. Studierende der HFT Stuttgart stellten dort ihre Arbeiten aus, einzelne Möbelstücke und Modelle. Im Juni 2022 wurde es als Ausstellungsraum für den Wissenschaftstag der HFT Stuttgart genutzt. Hier wurde mittels Video-Installation gezeigt, wie die Energiewende in einer Kommune unter HFT-Beteiligung und in enger Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Bürgern mit Forschenden realisiert wird.

Details zum Projekt auf der Website der Hochschule für Technik Stuttgart

Ein besonderes Studio wurde an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg im Fachbereich Informatik entwickelt: Modernste Technik kombiniert mit attraktiven Möbeln und Lichtinstallationen soll das Umsetzen und Testen von Computerspiele-Ideen fördern.

Die Besonderheit ist, dass in einem Raum die Studierenden an verschiedenen Design-Stationen unter anderem Virtual-Reality-Spiele ausprobieren, neue Geräte bauen oder Spiele entwickeln können. Sie haben die Möglichkeit, in einer kreativen Umgebung den gesamten Prozess zu durchlaufen — von der Analyse bereits erfolgreicher Spiele bis zur Entwicklung eigener Ideen und der Umsetzung innovativer Spiele und Spieltechnologien. Um den Design-Prozess von Computerspielen zu unterstützen, gibt es in dem Raum neben sechs High-End-Grafik-Workstationen auch eine 3D-Modellierungs- und Design-Workstation und ein kleines Audiostudio für die Aufnahmen von In-Game-Audio oder Sprache.

Der Raum wurde in einem partizipativen Prozess von den Professorinnen und Professoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem Feedback der Studierenden des Fachbereiches Informatik geschaffen. Studierende lernen hier digitale Arbeitsmethoden kennen und erwerben Future Skills, also Zukunftskompetenzen wie Kreativität, Eigeninitiative und kollaboratives Arbeiten über viele Disziplinen hinweg.

Das Game Studio wurde im Oktober 2021 eröffnet und stellt inzwischen zusammen mit dem Institut für Visual Computing einen wichtigen Knotenpunkt bei der Vernetzung von Forschungseinrichtungen mit Industrieunternehmen dar, um die Spieletechnologie zu fördern und den Standort Nordrhein-Westfalen weiterzuentwickeln.

"Das Studio-Konzept für Computerspiele an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zeigt beispielhaft, wie Lernen von morgen aussehen kann. In einer angepassten Atmosphäre haben Studierende die Möglichkeit, Höchstleistungen zu entwickeln", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Juli an die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zu vergeben. "Hier werden formelles und informelles Lernen beispielhaft verknüpft, um die Kreativität jedes Einzelnen zu steigern – ein hervorragendes Beispiel für zukunftsorientierte Bildung." Die besten Spieleideen der H-BRS werden jedes Jahr auf der Messe für Spieleentwicklung "gamescom" präsentiert.

Video zum Game Studio auf YouTube

Details zum Projekt auf der Website der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

In sogenannten Maker Spaces hat die Hochschule Kaiserslautern für ihre Studierenden ein inspirierendes Arbeitsumfeld geschaffen, in dem sie ihre Kreativität entfalten und Geschäftsideen ausarbeiten können. An drei verschiedenen Standorten der Hochschule gibt es die Möglichkeit, dass Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen gemeinsam Neues entwickeln, ihre Konzepte ausprobieren sowie Projekte umsetzen können. In einer inspirierenden Umgebung können sie in kollaborativer Arbeit nicht nur ihre Talente entdecken, sondern auch Erfolge und Misserfolge erfahren sowie Mut entwickeln, bei Rückschlägen weiterzumachen.

Die Maker Spaces der Hochschule Kaiserslautern sind inzwischen an drei Standorten etabliert: Zweibrücken, Kaiserslautern und Pirmasens. Die Werkräume sind für die Lehre im digitalen Zeitalter gestaltet. Es gibt beispielsweise einen gläsernen Kreativraum, in dem Studierende im Schaufenster ihre Ideen der Öffentlichkeit präsentieren oder Umfragen zu ihren Geschäftsideen und Erfolgsaussichten beim Laufpublikum durchführen. Ein anderer Raum ist mit 3D-Druckern ausgestattet, die ferngesteuert die Hardware-Ideen der Studierenden umsetzen und Prototypen sowie Kleinserien mit verschiedenen Materialien produzieren. Daneben gibt es weitere Kreativräume, in denen beispielsweise mit Lego-Bausteinen gearbeitet wird, um Geschäftsmodelle zu visualisieren, sowie mit Wänden, die mit Arbeitstapeten ausgestattet sind, um sie aktiv als Kreativarbeitsfläche zu nutzen. Überall lässt sich flexibles Mobiliar je nach Gruppengröße und beabsichtigter Arbeitsweise anpassen. Die neue Ausstattung fördert somit Zukunfts- und Querschnittskompetenzen im Bereich des unternehmerischen Denkens und Handelns sowie das studentische Leben und Aktivitäten am Campus außerhalb der Vorlesungs- und Öffnungszeiten.

"Die Maker Spaces der Hochschule Kaiserslautern haben eine flexible Ausstattung und sind für die Studierenden zu jeder Zeit vielfältig nutzbar. Sie laden unkompliziert zum Machen ein und fördern die Kompetenzen, die auf dem Arbeitsmarkt immer mehr nachgefragt werden wie kollaboratives, lösungsorientiertes Arbeiten oder selbstverantwortliches Handeln", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats August nach Kaiserslautern zu vergeben. "Das Konzept zeigt beispielhaft, wie zeitgemäß ausgestattete Räume Kreativität eines jeden Einzelnen fördern und Studierende auf die Arbeitswelt von morgen vorbereiten können."

Die Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe hat auf dem bestehenden Gebäude der Bibliothek zwei neue Selbstlernzentren errichtet. Dort können Studierende ihre Selbstlernkompetenzen weiterentwickeln und stärken. Jüngere stoßen in Wohlfühl-Atmosphäre auf ältere Studierende und somit auf unterstützende Studienbegleitung. Durch die zeitgemäße technische Ausstattung haben sie hier die Möglichkeit, an Schulungen teilzunehmen, eigene Konzepte zu entwickeln und zu präsentieren oder kollaborativ zu arbeiten.

Die Selbstlernzentren in Bochum sind in verschiedene Zonen eingeteilt. Diese Zonen bieten Einzelarbeitsplätze, Gruppenarbeitsräume und Lounge-Bereiche. Die einzelnen Bereiche sind durch modernes Mobiliar flexibel und nachhaltig nutzbar. So können beispielsweise die Arbeitsplätze des Schulungsraums der Bibliothek in schulungsfreien Zeiten als Einzelarbeitsplätze genutzt werden. Die Lounge-Zonen sind mit Zeitschriften-Klappenschränken abgegrenzt. Wird im Rahmen der Digitalisierung das Angebot von Printzeitschriften reduziert, können diese Schränke durch einen unkomplizierten Umbau auch als Schließfächer genutzt werden. Niedrige Glasvitrinen sorgen außerdem für große Transparenz zwischen den Bereichen, um den Austausch zwischen den Studierenden untereinander zu fördern.

"Die Selbstlernzentren der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe wurden mit den Studierenden und Lehrenden gemeinsam entwickelt. Somit konnte die entsprechenden Anforderungen bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden. Es ist beispielhaft, wie sich die Hochschule durch einen partizipativen Ansatz attraktiv weiterentwickelt hat", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats September 2022 nach Bochum zu vergeben. "Durch die nachhaltige sowie flexible Ausstattung der neuen Räume, können sie kreativ und vielfältig genutzt werden."

Einen besonderen Rückzugsort vor allem für Menschen mit Behinderung oder chronischen Krankheiten hat die Universität des Saarlandes mit dem Diversity Room geschaffen. Studierende und Beschäftigte aus unterschiedlichen Fakultäten und Verwaltungsbereichen haben dort die Möglichkeit, durch besondere technische Ausstattung Nachteile auszugleichen und mit gleichen Chancen wie andere Hochschulmitglieder erfolgreich am Studium oder Arbeitsalltag teilzunehmen.

"Wir setzen uns intensiv dafür ein, dass die Universität des Saarlandes vielfältiger und inklusiver wird. Die Anerkennung unseres innovativen Projekts bestärkt uns auf unserem Weg, Vielfalt sichtbarer zu machen und ihr mehr Raum zu geben", so Estelle Klein-Frey, Leiterin der Stabsstelle Chancengleichheit und Diversitätsmanagement.

Der Diversity Room der Universität des Saarlandes ist mitten auf dem Campus gelegen und barrierefrei zugänglich. Er kommt vielen besonderen Anforderungen nach: So gibt es hier beispielsweise einen Blinden-Sehbehinderten-Arbeitsplatz oder auch einen Computer, der bei Legasthenie technische Unterstützung leistet. Je nach Art der Beeinträchtigung sind Studierende auch auf weitere unterstützende Hilfsmittel angewiesen. Diese können individuell bei der Kontaktstelle "Studium und Behinderung" der Stabsstelle "Chancengleichheit und Diversitätsmanagement" an der Universität ausgeliehen werden. Studierende beispielsweise mit Autismus-Spektrum-Störungen oder ADHS nutzen den Raum außerdem, um sich hier in Ruhe auf Klausuren vorzubereiten, Seminar- und Abschlussarbeiten zu verfassen oder um von dort aus an Online-Vorlesungen teilzunehmen. Außerdem bietet sich die Raumausstattung auch für Schwangere und Stillende sowie ältere Menschen an. Nicht zuletzt kann der Raum als Gebets- und Meditationsraum genutzt werden.

"Der Diversity Room der Universität des Saarlandes zeigt ausdrücklich, dass Diversität das Leitthema für die Raumgestaltung war. Mit diesem Ort hat die Universität einen neuen Begegnungs- und Arbeitsraum gerade für jene geschaffen, für die die Standardausstattung an Hochschulen nicht passend sind", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Oktober 2022 nach Saarbrücken zu vergeben. "Hier wurden die großen Themen Inklusion und Diversity umgesetzt und Aufmerksamkeit für neue Lebenswelten geschaffen. Der nächste Schritt wäre nun, allgemeine Lernräume verstärkt so zu gestalten, dass auch hier die vielfältigen Anforderungen von Studierenden mit besonderen Ansprüchen adressiert werden."

Details zum Diversity Room auf der Website der Universität des Saarlandes

Stabsstelle "Chancengleichheit und Diversitätsmanagement"

Um den Lernerfolg von Studierenden in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu erhöhen, haben die Technische Hochschule Rosenheim und die Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel spezielle Lernräume eingerichtet, sogenannte SCALE-UP-Räume (student-centered active learning environment for upside-down pedagogies). Hier stehen die Studierenden im Zentrum des Lernprozesses. Ihnen wird der Lehrstoff nicht nur durch zuhören, sondern vor allem durch mitmachen vermittelt.

Mit diesem Raum- und Lehrkonzept bieten die Hochschulen neben passivem Zuhören in klassischen Vorlesungssälen auch aktive Lernerfahrungen in Studio-Atmosphäre. Beste Voraussetzungen für digitales Lernen, Kollaboration oder agiles und lösungsorientiertes Arbeiten – also für die Vermittlung von Future Skills, Kompetenzen, die in den kommenden Jahren immer mehr nachgefragt werden.

In den Räumen stehen runde oder ovale Tische, an denen jeweils sechs Studierende in unterschiedlichen Teams zusammenarbeiten können. Das heißt, es gibt kein vorne und kein hinten. Nicht der präsentierende Lehrende steht im Mittelpunkt der Veranstaltung, sondern der Studierende. Er wandelt sich vom passiven Zuhörer in einen aktiven Mitmacher: Die Studierenden führen kleinere Experiment oder Simulationen durch, diskutieren im Team, bis alle es verstanden haben oder bearbeiten gemeinsam Aufgaben am Whiteboard. Dabei bekommen sie unmittelbar Rückmeldungen von ihren Mitstudierenden und den Lehrkräften. Für dieses Lehrkonzept stehen unterschiedliche Projektionsflächen in verschiedenen Richtungen oder lokale Bildschirme zur Verfügung. Die Studierenden arbeiten mit unterschiedlichen digitalen Kollaborationstools, Clicker-Abstimmungssysteme und Experimentieranordnungen mit digitaler Messdatenerfassung.

Die Praxiserfahrung und Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen in den USA, wo das SCALE-UP-Konzepts ursprünglich für Physik-Studierende an der North Carolina State University entwickelt wurde, ist positiv: Studierende, die nach diesem Prinzip lernen, weisen eine erhöhte Problemlösungsfähigkeit auf, haben ein besseres konzeptionelles Verständnis und haben eine höhere Erfolgsquote.

Der Impuls, das studierenden-zentrierte Lernen an der Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel einzuführen, kam 2015 von einem amerikanischen Gastdozenten. An der TH Rosenheim kam der Anstoß 2018 durch einen Konferenzbesuch in den USA und einem Austausch mit Lehrenden der Ostfalia. Inzwischen gibt es das SCALE-UP als Lehr- und Raumkonzept an mehr als 300 Hochschulen weltweit. Auch in Deutschland wollen weitere Hochschulen die Idee übernehmen.

"Es ist beispielhaft, wie hier die Kombination aus Raumgestaltung und didaktischem Lehr- und Lernkonzept Hand in Hand gehen", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats November 2022 nach Rosenheim und Wolfenbüttel zu vergeben. "Diese Form von Lehrveranstaltungen gerade für MINT-Fächer zu entwerfen, ist wichtig, um mehr Studierende zu befähigen, ihr Studium erfolgreich abzuschließen. Das SCALE-UP-Konzept zeigt räumlich, welche Rahmenbedingungen es braucht, um mehr Future Skills wie Problemlösungsfähigkeit zu erlangen. Es ist zwar für den MINT-Bereich konzipiert, kann aber jederzeit auch für andere Fächer entwickelt werden."

Weitere Informationen auf der Website der TH Rosenheim

Details auf der Website der Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel

Die Universität Bielefeld hat für ihre Medizinstudierenden fakultativ übergreifende Lernräume entworfen, in denen angehende Ärztinnen und Ärzte in einem hybriden Lernsetting ihre theoretischen und praktischen Kompetenzen erwerben können. Der Ausbau wurde zusammen mit Lehrenden, Studierenden und einem Ausstatter konzipiert und hat die Universität als kreativen Lernort weiterentwickelt.

In neugestalteten, flexiblen Lernmodulen, sogenannten MediCarrels, können Studierende der Medizin ihre theoretischen Kompetenzen im Selbststudium und ihre klinisch-praktischen Fähigkeiten im Simulationsunterricht weiterentwickeln und stärken. Ihre erworbenen ärztlichen Kompetenzen werden darüber hinaus in der gewohnten Lernumgebung geprüft. Die MediCarrels sind identisch ausgestattet und können je nach Bedarf zusammengestellt oder einzeln genutzt werden.

Seit dem Wintersemester 2021/22 ist es möglich, an der Universität Bielefeld Medizin zu studieren. Um an der neugegründeten Medizinischen Fakultät OWL beste Studienbedingungen zu schaffen, entwickelten vor allem Medizin-Studierende der Universität Münster gemeinsam mit Bielefelder Lehrenden und einem Innenausstatter das flexible Lernraum-Konzept. Jedes MediCarrel hat alles, was ein Studierender der Medizin für seine Ausbildung benötigt: eine klappbare Untersuchungsliege, einen Schreibtisch, einen Internetzugang sowie bestimmte Untersuchungsinstrumente. Durch teilgeschlossene Arbeitszonen mit schallabsorbierenden Wänden ist es möglich, dass mehrere Studierende in einem Raum ihr Selbststudium, aber auch gemeinsame Kommunikations- und Skillstrainings durchführen können.

"Die MediCarrels sind vorbildhaft für andere Hochschulen und entsprechen einem ganzheitlichen Ansatz von zukunftsorientierte Lernarchitektur", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Dezember 2022 nach Bielefeld zu vergeben. "Durch die flexible Ausstattung können Räume kreativ und vielfältig genutzt werden. Die auf die Lern- und Prüfungsanforderungen zugeschnittene Anwendbarkeit der Lernkammern sind das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Lehrenden, Studierenden und Ausstatter."

Website der Medizinischen Fakultät OWL an der Universität Bielefeld